Di famiglia operaia, lasciò la scuola a 16 anni per aiutare economicamente i genitori. La sua passione per la scienza la portò in Canada, dove divenne esperta di tecniche pionieristiche per l’individuazione delle cellule virali. La storia di June Hart, la donna che scoprì il primo Coronavirus.

June Hart, una pioniera della scienza

Il suo nome è rimasto in ombra per anni, ottenendo scarso riconoscimento a livello mediatico e pubblico, come spesso accade alle donne in ambito scientifico e accademico. La pandemia ha però posto la necessità di ricerche e approfondimenti sul Covid-19, gettando così nuova luce sul nome di June Hart, la scienziata che negli anni ’60 scoprì il primo Coronavirus. A lei si deve il perfezionamento di una tecnica pionieristica che ha consentito una conoscenza più approfondita delle strutture delle cellule virali e dunque del loro funzionamento, aprendo all’uso della elettromicroscopia per la diagnosi di infezioni virali nei pazienti. Per i/le non “addettx ai lavori”: perché gli studi di Hart sono così importanti? Al fine di impedire ad un virus o batterio di esercitare le sue funzioni, infatti, occorre sapere prima come funziona. E per sapere come funziona, è fondamentale poterlo osservare e sapere come è strutturato. In questo campo si muovono il lavoro e le scoperte della Dottoressa June Hart.

Le difficoltà economiche e i primi lavori

Nata da una famiglia operaia scozzese, da ragazza June Hart è una studentessa brillante, che subito si distingue per la sua passione verso le scienze, un campo che sogna di approfondire iscrivendosi all’università. Tuttavia, a soli 16 anni è costretta ad abbandonare gli studi per aiutare economicamente la famiglia: il padre è un conducente di autobus, la madre lavora in un negozietto locale, a Glasgow, e i soldi non sono abbastanza per pagare il college e garantire alla figlia un’istruzione adeguata alle sue capacità e ispirazioni. Hart però non demorde e riesce comunque a trovare lavoro da apprendista come tecnica di laboratorio in ospedale, prima nella città natale e poi a Londra. Qui impara ad usare il microscopio.

Tecniche rivoluzionarie

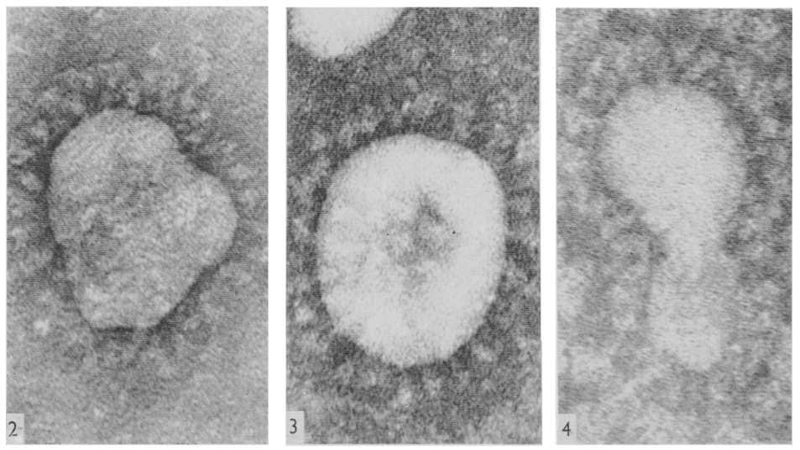

Nel 1954 sposa l’artista Henry Almeida e i due si trasferiscono in Canada, dove le possibilità di fare carriera sono maggiori e la mancanza di una formazione d’alto livello per Hart non è così proibitiva come nel Paese natale. Hart trova lavoro come tecnica di laboratorio presso l’Ontario Cancer Institute, a Toronto. È qui che inizia a lavorare con il microscopio elettronico, tramite il quale riesce a riprodurre immagini dettagliate di cellule virali combinando una tecnica chiamata “negative staining“, o colorazione negativa, con l’immunoelettromicroscopia (IEM), ovvero l’individuazione di virus attraverso l’utilizzo di anticorpi specifici in grado di legarsi ad essi. Questo le consente di ottenere immagini di cellule virali in ottima risoluzione, facilitandone l’identificazione e dunque la comprensione del funzionamento.

I suoi lavori suscitano l’interesse di Anthony P. Waterson, capo del dipartimento di microbiologia della Scuola di Medicina del St Thomas’s Hospital di Londra, presso la quale nel 1964 accetta di lavorare. I due coniugi dunque si trasferiscono di nuovo, ma il marito fa presto ritorno in Canada lasciando June nella capitale britannica come madre single. Nel 1967 il divorzio.

La scoperta di un nuovo virus

È proprio durante questi anni che a lei si rivolge il ricercatore David Tyrrell per un virus sconosciuto che stava colpendo molte persone causando fortissimi raffreddori. «Non nutrivamo molte speranze a riguardo, ma pensavamo che valesse la pena tentare», scrive lo scienziato nel suo libro Cold Wars: The Fight Against the Common Cold. E invece, le scoperte di Hart superano qualsiasi aspettativa: grazie alla sua tecnica, riesce a creare un’immagine chiara e definita del misterioso virus. Guardando meglio, la scienziata nota un particolare alone attorno alle cellule virali, che presentano una configurazione “a corona”, proprio come aveva osservato anni prima in altri patogeni, la cui scoperta era stata però rigettata ai primi tentativi di pubblicazione, perché quelle ottenute erano state considerate semplici «immagini sfocate del banale virus influenzale». Ora però non ci sono dubbi. Quello che stava guardando Hart era il primo Coronavirus, una nuova famiglia di virus, di cui il ceppo SARS-CoV-2 è l'”ultimo arrivato”.

L’eredità di June Hart

Le prime immagini del nuovo virus compaiono sul Journal of General Virology nel 1967 ed è proprio Hart, con il suo team, a proporre il nome “coronavirus” per identificarlo, richiamando il tipico aspetto delle proteine virali. Nel 1971 le viene finalmente riconosciuto il titolo accademico di Dottoressa in Medicina, grazie alle numerose pubblicazioni e lavori pioneristici. Le tecniche di imaging perfezionate da June Hart si sono rivelate rivoluzionarie in numerosi campi e hanno consentito di comprendere maggiormente le strutture virali e quindi il funzionamento dei virus. A lei si devono le prime immagini della rosolia, fondamentali studi sull’epatite B e le prime osservazioni al microscopio del virus dell’HIV negli anni ’80, a cui diede il suo contributo in qualità di consigliera scientifica. June Hart muore nel 2007, dopo una vita intera spesa per la scienza. Ha espresso il suo amore per la tecnica da lei perfezionata aprendo una pubblicazione del 1963 con questi versi (con annesse scuse al poeta William Blake!):

“Virus, Virus, shining bright,

In the phosphotungstic night,

What immortal hand or eye,

Dare frame thy fivefold symmetry.”

(With apologies to William Blake [1757–1827])

L’importanza di mettere in luce le strutture ingiuste

Hugh Pennington, professore di batteriologia presso l’Università di Aberdeen, ha lavorato con June Hart al St. Thomas e la descrive come sua mentore. «Senza dubbio è una delle più grandi scienziate scozzesi della sua generazione, ma tristemente a lungo dimenticata. Ironicamente, la pandemia ha permesso di riscoprire e far conoscere meglio il suo lavoro», ha dichiarato in un’intervista per The Herald. La storia di June Hart ci parla di vocazione e talento, ma anche di ingiustizia insita nelle tradizionali strutture accademiche, a causa delle quali spesso una carriera è preclusa o fortemente rallentata per persone con difficoltà economiche, donne e minoranze. Riportando la storia di June Hart, abbiamo parlato in questo articolo del legame che intercorre tra struttura e funzione, o meglio, tra conoscenza adeguata di una struttura e comprensione delle sue funzioni, anche al fine trovare soluzioni efficaci per inibirle. In un bel pezzo da Advanced Science News ci si chiede: quante June Hart non sono riuscite ad ottenere quel lavoro da apprendista al microscopio? E si commenta così:

«La struttura di una cultura che produce risultati come questi non è adatta per perseguire certi scopi. Se, come comunità, crediamo che a personalità di talento come Hart dovrebbero essere garantite tutte le opportunità possibili per contribuire alla ricerca e al progresso scientifico, allora la responsabilità di rendere visibili le strutture distorte della cultura accademica [e delle nostre società, aggiungiamo] ricade su di noi. Solo con un’immagine accurata di questa cultura si può davvero cominciare a lavorare per sviluppare un adeguato vaccino contro di essa».

_Immagine in evidenza: June Hart al lavoro con il suo microscopio elettronico presso l’Ontario Cancer Institute, Toronto, 1963 (Credits: GettyImages)

***

✎Per altri approfondimenti sul tema donne, STEM e accademia:

– Donne e matematica, uno stereotipo senza frontiere: clicca qui

– Oltre-Canone: se lo standard è ancora maschile: clicca qui

– Donne che fanno cose, clicca qui

✎Trovi tutti i nostri articoli su femminismi, lotte e diritti di genere nella sezione “Una stanza tutta per noi” del nostro blog. Clicca qui per recuperarli!

✎Seguici anche su Facebook e Instagram

✎Siamo sempre in cerca di nuove idee, stimoli e proposte: iscriviti al nostro gruppo di lavoro e dibattito, clicca qui

✎Vuoi collaborare con noi? Scrivici su info@beingaware.it